是家族智慧,还是专业能力(2):财富管理必须面对的“尊重”与“信任”

【家族声音】汇聚专业的信托筹划专家、家族(企业)治理专家、财富管理专家和家族办公室专家,每周与大家分享私人财富管理、家族(企业)顶层结构设计、家族力整体提升、家族(企业)投融资及家族(企业)危机化解和争议解决等方面的经验和见解。

专业能力的价值同样无可替代

家族智慧固然重要,但没有专业能力的导入肯定解决不了家族(企业)顶层结构以及其他财富管理方面的问题。

举一个最典型的例子——家族信托的设立与运营。

中国家族设立境内或境外家族信托的路径通常是:选择信托机构作为家族信托的受托人,然后与受托人进行沟通选择信托类型,与受托人共同确定家族信托的具体条款,进而与受托人签署信托契约并置入信托资产完成家族信托的设立。这个流程有很大问题!

正确的信托构建逻辑应当是确定家族信托的核心要素及信托框架后,再去遴选最契合的受托人设立家族信托。

确定家族信托的核心要素及信托框架,实际上指的就是家族根据自己的情况与意愿独立确定家族信托的治理结构和治理机制,以及家族信托的所有权结构。选择受托人实际上是一个家族信托“实现”的过程,而并不是由受托人去设计这个家族信托。

这个能力家族是不具备的,没有专业能力是无法实现的。

家族信托就是家族一个虚拟的“房子”,与建造一个房子的逻辑是完全相同的:

工程施工单位很专业,家族作为业主方,是不是要根据自己的具体需要向施工单位提一些标准与要求?如何确定自己的具体标准和要求呢?是通过设计师还是仅仅通过自己?

标准和要求确定后,是不是需要就建筑工程合同的中的商务条款与技术条款和施工单位进行谈判?为什么需要谈判?因为家族的立场与施工单位的立场是不一样的,虽然都想把房子建造好这一点是一致的,但家族更希望最完美实现家族的目标,而施工单位也有自己的利益和规范要求。

没有专业支持确实是非常难以完成的,一个好的房子一定是专业设计师设计的!

再举个离岸家族信托的例子:我们可以先不谈家族信托的设计与谈判中专业能力的价值,请问有多少家族能够可以完整读懂英文版的家族信托文件?很多家族都有在海外留学的家族成员,也许能够读懂晦涩的专业法律文件,又有多少人能够真正理解家族信托法律文件每一个字、词及句子的意思?即使能够理解这些字、词及句子的意思,你又能够真正理解这样安排的法律后果吗?

家族信托这个“房子”比一个真正的房子更重要,更久远,更复杂,没有专业能力的支持一定是行不通的。

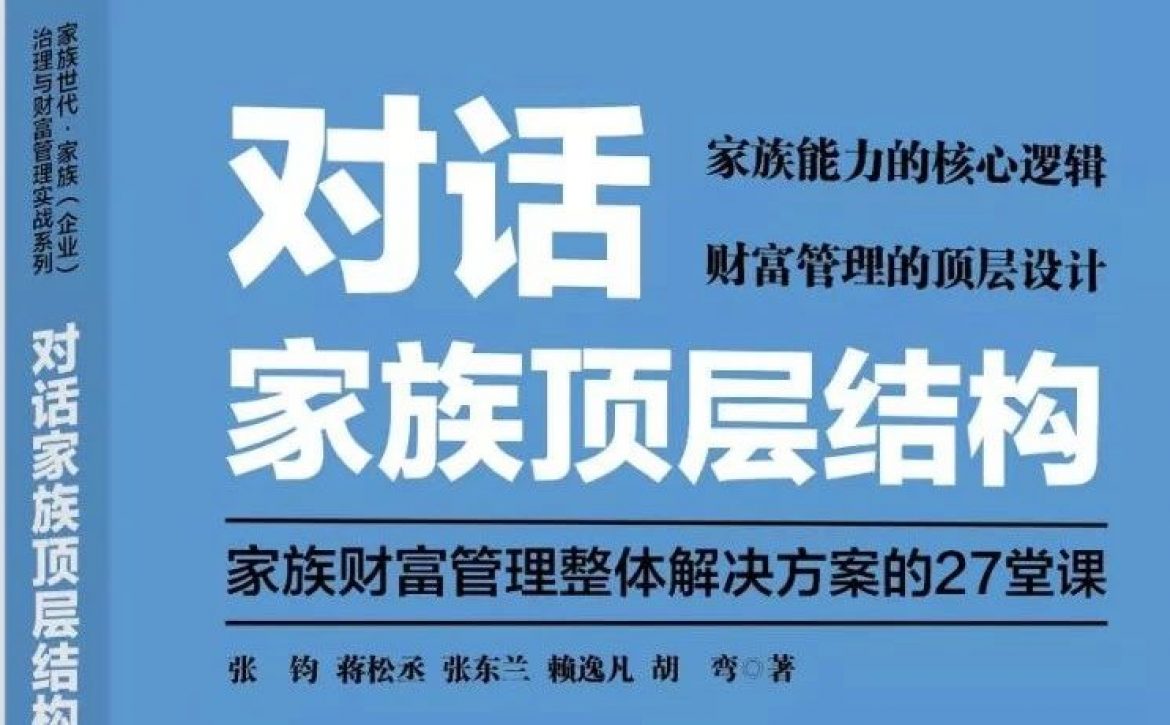

[文章来源:摘自《对话家族顶层结构——家族财富管理整体解决方案的27堂课》,作者:张 钧、蒋松丞、张东兰、赖逸凡、胡 弯]

更多精彩内容,欢迎关注【家族(企业)治理与财富管理实战系列】。

【新 书 推 荐】

广东人民出版社天猫旗舰店上线